理大研究揭示陸地土壞濕度急劇下降令海平面上升香港新聞網5月13日電 香港理工大學(理大)土地測量及地理資訊學系研究團隊與國際專家合作,結合現代空間大地測量觀測技術和全球水文變化數據,以創新分析方法估算過去四十年陸地水儲量變化,成功揭示土壤濕度急劇下降,大量陸地水流入海洋,導致海平面上升。研究為了解陸地水儲量劇減和海平面上升的背後驅動因素提供新見解,成果已於國際期刊《科學》發表。

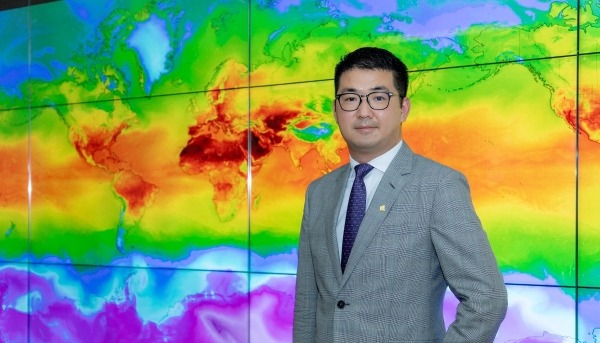

地極運動反映了地球系統內的質量分布,因此整合大氣圈、水圈與岩石圈的模型及觀測結果尤為重要。然而,以往技術難以測量陸地水儲量,特別是地下水和根部區域的土壤濕度。理大土地測量及地理資訊學系教授、土地及空間研究院核心成員陳劍利教授及國際團隊採用創新的方法,利用衛星測高和衛星重力,即"重力恢復及氣候實驗衛星"(GRACE)及其接續計劃"GRACE Follow-On"現代空間大地測量觀測技術,監測全球的陸地水儲量變化,並結合全球平均海平面及地極運動數據,了解全球陸地水儲量的流失模式。研究更引入嶄新的全球土壤濕度估算方法,提升大陸與全球土壤濕度模型的估算準確度,更有效地掌握氣候變化下的土壤濕度變化。 格陵蘭融冰是導致全球海平面上升的主要因素,每年令海平面上升約0.8毫米。是次研究發現,2000年至2002年間,全球陸地水儲量明顯下降,共有16,140億噸水流入海洋,是格陵蘭融冰量的兩倍,相當於使海平面上升4.5毫米;此後,陸地水儲量持續緩慢減少,且未有任何恢復跡象。 此外,相比1979至1999年間的全球陸地平均土壤濕度,2003至2021年間的土壤濕度明顯下降。地極在2003年至2011年間更向東經93°方向偏移58厘米,此發現進一步證明了土壤濕度持續下降,令陸地水儲量減少。團隊指出,全球氣候暖化、降雨模式改變及海洋溫度升高導致的降水不足和蒸散量穩定,可能是引致陸地水儲量驟減的關鍵因素。根據歐洲中期天氣預報中心的ERA5-Land土壤濕度資料,非洲、亞洲、歐洲和南美洲的陸地水儲量流失顯著;亞洲和歐洲的陸地水儲量在2000至2002年間急劇減少,受影響地區由東北亞及東歐擴展至東亞、中亞及中歐等地。 隨着中國東北和美國西部等地區農業灌溉規模擴大,以及全球綠化趨勢持續推進,在農業密集和綠化程度高的半乾旱地區,土壤濕度可能進一步降低。團隊建議將這些因素納入考量,以改善陸面模型的評估能力,更有效了解陸地水儲量的長期變化。 陳劍利教授表示,海平面變化和地球自轉,是反映地球系統質量變化的指標,精確測量有關數據將更有效監測全球水循環中的大尺度質量變化。透過整合不同現代空間大地測量觀測數據,能全面地分析陸地水儲量變化與海平面上升的驅動因素,並為氣候及地球系統科學界探討乾旱問題提供可靠依據,有利各地制定合適的水資源和氣候變化緩解策略,應對氣候變化帶來的新挑戰。 (完) 【編輯:陳卓儀】

|