首頁 -> 內地

《科學》刊中國新成果 有望解碼大腦“化學語言”分享到:

香港中通社1月13日電 13日,中國科學院化學研究所研究員於萍和毛蘭群團隊與合作者一起,在國際學術期刊《科學》發表論文,報道了一種聚電解質限域的流體憶阻器,並利用單個器件,首次實現了神經化學信號與電信號轉導的模擬。這意味著,未來人們有望讀取大腦的“化學語言”,更好地模擬大腦,實現與大腦的智能交互。

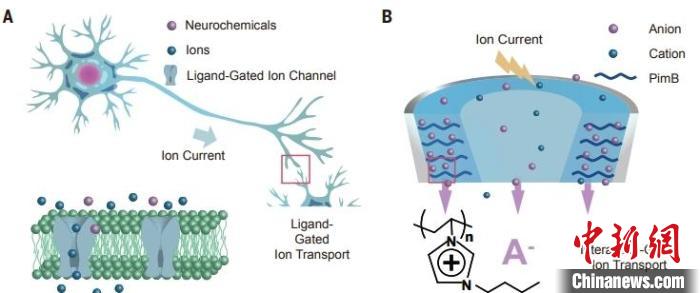

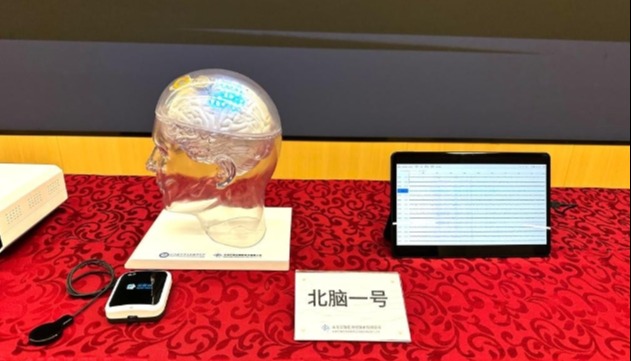

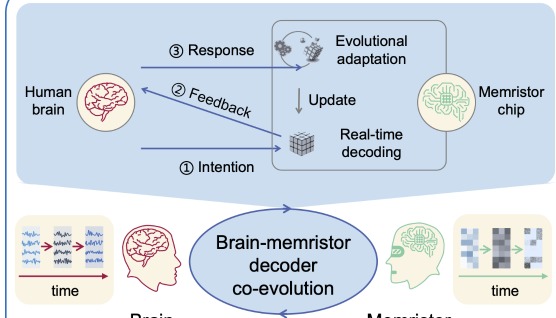

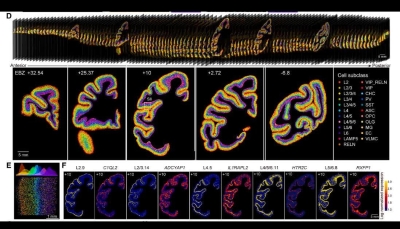

神經元(A)和納流體憶阻器(B)示意圖。中科院化學所 供圖 人類通過大腦認知世界,卻對認知世界的大腦知之甚少。原因之一是大腦有兩種“語言”(電信號和化學信號),目前人們可以“讀懂”大腦的“電語言”(讀取並解譯電信號),對其“化學語言”(神經元釋放的神經遞質等化學信息)的“譯讀”卻束手無策。 近日,中科院化學所、中國科學院大學、湘潭大學及北京師範大學的聯合科研團隊成功構建了一種聚電解質限域的流體憶阻器,並利用單個器件首次實現了神經化學信號與電信號轉導的模擬。該研究有望推動人類對大腦“化學語言”的讀取和交互,為發展神經智能傳感、類腦智能器件和神經感覺假肢等提供了新的思路。這一成果13日在國際學術期刊《科學》上發表。 “相比傳統固體器件,這種流體器件具有可與生物體系相比擬的工作電壓和低功耗。”該論文第一作者熊天逸說,“更重要的是,基於流體體系的特征,此器件可以在生理溶液中模擬神經遞質對記憶功能的調控,成功模擬了突觸可塑性的化學調控行為。” 目前,很多國家和地區在積極布局類腦領域研究。歐盟開展了“人類腦計劃”,美國有“推進創新神經技術腦研究計劃”,中國也開啟了科技創新2030——“腦科學與類腦研究重大項目”等。此外,谷歌、微軟等公司也投入大量經費和人力進行該領域的研發。(完) 【編輯:馬華】

相關新聞 |

視頻更 多

香港特首為何要三年二訪中東?貿易戰升級下此行有何新意?

到店實拍!這台在上海國際車展上大放異彩的紅旗汽車“貴”在哪?

香港低空經濟蓄勢待發 多款無人機亮相數碼港低空經濟展覽

香港AI新作為 香港科大成立馮諾伊曼研究院

首張黑洞照片的背後 有一位從香港走出的天文學家

【通說環球】關稅戰打不下去了?美國急邀中國談判 雙方能否達成共識?

廉政公署展覽廳“科技感十足” 廉政專員:打造成香港獨特的文化景點

來論更 多評論更 多

論壇更 多閱讀排行

|