“去中”課綱大量刪減古文,台中文系學者:語文不應受政治干擾分享到:

香港新聞網11月7日電 民進黨當局為遂行“去中”的政治目的,在課綱的“國文”課裡大量縮減古文,從而引發廣大非議。台灣知名作家張曉風與中文系學者5日在記者會上表示,人只要語文能力強,則必能與其他學科相輔相成。語文是重要的軟實力,不應受到政治意識形態干擾,應完整地傳授給下一代。

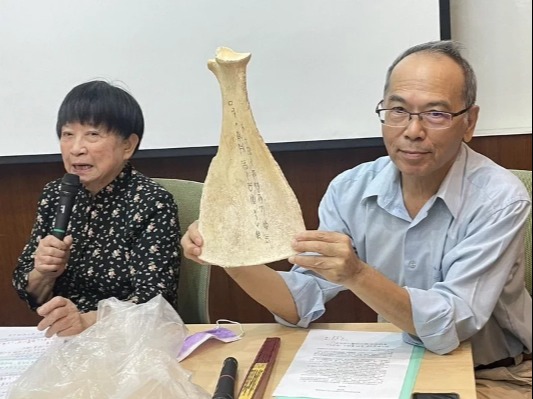

張曉風(左)5日說,文化與文字是好東西,如果語言不好,根本就無法做什麼事。 圖源:台灣《醒報》 據台媒報道,台灣“歷史教育新三自運動協會”5日召開“蔡英文當局教育政策總體檢:去古文化的國文教育”記者會,與會者們痛批去古文化的“國文”教育,是一種錯誤的政策。台灣陽明大學教授、知名作家張曉風表示,人類最好、最了不起的就是語言,如果語言不好,根本就無法做什麼事。文化與文字是好東西,但在台灣,這麼好的東西,卻有人要把它丟掉,這是非常殘忍的一件事。她認為,“國文”教育的改革應該符合時代的需求,但也不能忘記傳統的價值。她認為,語言是一種溝通的工具,也是一種文化的載體。語言的變化,和政治、社會、經濟等因素有關。 “文言文與白話文是可以兼容并蓄,不相妨害的,”台灣師範大學退休教授林保淳說,學習文言文能够讓學生理解字辭的結構與運用方式,也是窺見中華歷史、文化與思想的重要管道。 近日台灣世新大學中文系擬停招也引發社會關注。台媒報道稱,曾任台灣“中華語文教育促進協會”秘書長的段心儀在同一場記者會上說,台灣世新大學中文系將在2025學年停招的消息一出,大眾認為主要原因是“少子化”與“文科出路差”。間接原因則和台灣地區的語文政策相關。“108課綱”把原本兼顧語文、文學、文化的國文教學目標淺碟化,只剩下語文教育功能,成了純粹的工具學科,這也進一步窄化中文系學生的出路。 台灣《中國時報》評論稱,中文是知識圖譜裡的基礎性學科,是文化的傳承,學生若中文不好,其他學科表現可能也不會好,這凸顯出中文系的必要性。中文系這樣的人文學科若是萎縮或消失,就如同大學的殿堂裡缺了樑柱,校園裡少了博雅學風,社會將越來越缺少人文精神,對台灣發展有負面影響。 【編輯:張依珊】

相關新聞 |

視頻更 多

首張黑洞照片的背後 有一位從香港走出的天文學家

【通說環球】關稅戰打不下去了?美國急邀中國談判 雙方能否達成共識?

廉政公署展覽廳“科技感十足” 廉政專員:打造成香港獨特的文化景點

2025長洲飘色巡游看呆外國遊客!哪吒成最熱門角色

2025“包山王”“包山后”誕生!三度封后的“包山后”竟也會被對手“迷惑”險失誤?

享年107歲 台灣統派精神領袖許歷農離世

【通講壇】“胡連會”20年 兩岸還有和平的未來嗎?

來論更 多評論更 多

論壇更 多 |