香港DSE文憑試開考,一道“東江水供港”考題引關注香港新聞網4月27日電(編輯 丘志彬)今年是東江水供港60周年,在昨日(4月26日)開考的香港中學文憑試(DSE)歷史科中,一道涉及“東江水供港”的考題引發關注。該題提及上世紀60年代,香港嚴重旱災,廣東省提出願意供水的歷史背景,并問考生當年香港社經發展在多大程度上受內地影響。

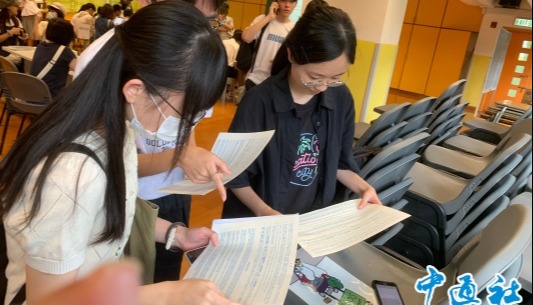

資料圖為考生步入土瓜灣一間試場。香港中通社圖片 本次考試共設兩卷,其中卷一設4道必答題,第一題關於1950至1960年代香港經濟及社會發展,試題引用中國內地和香港50年代的貿易數據,另取材自政府報告,提及香港1963年遇乾旱,政府除實施制水,也獲內地廣東省供水。題目問及當年港府應對乾旱的行動的成效、香港社會及經濟發展如何受內地影響。 第二題有關五四運動及20世紀初的中國,第三題有關巴黎和會,第四題考冷戰時期的發展。 卷二方面為“七選二”題目,當中包括要求考生分析1978至1997年間香港自由貿易政策及基建發展,如何加強內地與香港的聯繫;從經濟角度,審視1953至1978年間內地的社會主義發展。 不難看出這次考題側重於香港背靠祖國的發展,考察學生對香港與內地密切經貿關係的思考。 據了解,自從2020年出現美化日本對華侵略者的荒謬題目以來,DSE歷史科考試題目一直備受社會關注。當年那道立場歪曲的試題“是否同意1900-45年間,日本為中國帶來的利多於弊”,引來社會爭議。香港教育局批評該試題應用材料過於片面且具引導性,“嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴”,最終考評局應教育局要求取消試題。 次年,DSE歷史科試題涉內地和香港經濟及兩地關係。有歷史教師認為,題目考查考生對於香港參與改革開放相關內容的掌握,較為正面地展現了兩地關係密切。

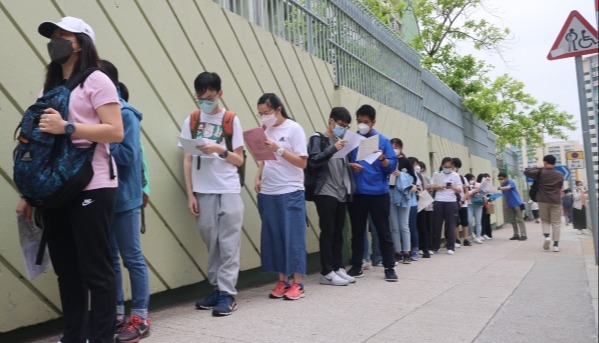

資料圖:東深供水工程深圳水庫朝陽初升的景象。(圖源:廣東省水利廳) 而今年恰逢東江水供港60周年,DSE選擇“東江水供港”為考題相當應景。 東深供水工程是祖國為解決香港同胞飲水困難而興建的跨流域大型調水工程,60年來,東深供水工程已不間斷地向香港供水超過300億立方米,滿足香港約80%的用水需求。這項工程解決了香港缺水之憂,有力支撐香港從傳統加工製造業向國際金融、航運、貿易中心的轉型,成就了“東方明珠”的繁榮盛景。 據香港水務署署長黃恩諾近日介紹,內地為了保障東江水水質,限制開發東江流域沿線保護區,以及禁止採石、開礦及大規模禽畜養殖等,多年來放棄逾600億元投資機會;穩定的供水亦令市民享受到實惠的水費,在世界39個首都或大城市的水費排名中,香港排第30名,明顯低於其他大城市。 4月5日,香港民政及青年事務局局長麥美娟在“東江水供港60周年”主題活動啟動禮致辭時表示,60年前首趟的東江水穿山越嶺注入香江,解決了困擾香港多年的水荒,及後國家三度擴建升級供水系統,現時東江水供港水量佔香港淡水供應超過七成,流出的每一滴水都承載著超越半世紀的家國深情。希望透過活動,增進青年人對東江水供港歷史的認識,并與他們一同回顧和見證東江水對香港的重要意義,讓他們深切體會國家給予香港的巨大支持,同時加強香港年青一代珍惜水資源的觀念。(完) 【編輯:丘志彬】

|