首頁 -> 頭條

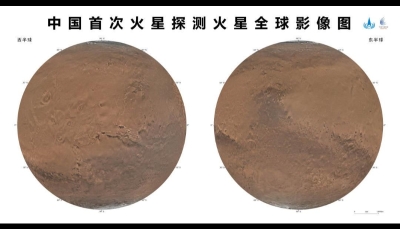

中國首次火星探測任務一批科學研究成果發佈分享到:

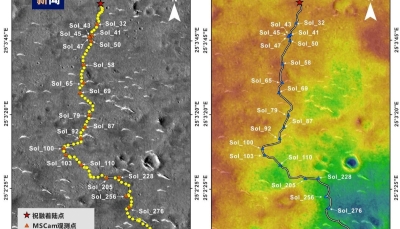

香港中通社9月18日電 據國家航天局探月與航天工程中心消息,截至2022年9月15日,天問一號環繞器已在軌運行780多天,火星車累計行駛1921米,完成既定科學探測任務,獲取原始科學探測數據1480GB。科學研究團隊通過對中國自主獲取的一手科學數據的研究,獲得了豐富的科學成果。

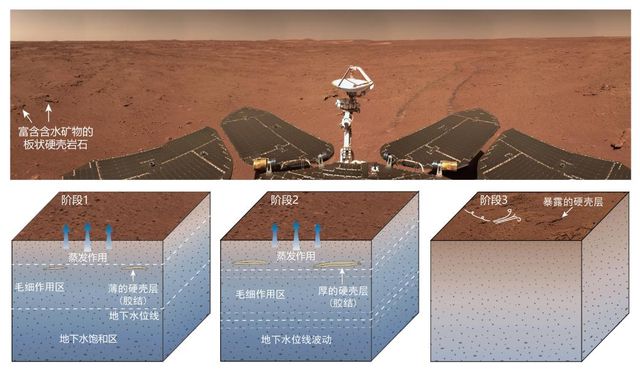

祝融號在著陸區發現富含含水礦物的板狀硬殼岩石及其在地下水作用下的形成過程示意圖。圖源:國家航天局探月與航天工程中心 通過對著陸區分佈的凹錐、壁壘撞擊坑、溝槽等典型地貌的綜合研究,揭示了上述地貌的形成與水活動之間存在的重要聯繫。通過相機影像和光譜數據,在著陸區附近的板狀硬殼岩石中發現含水礦物,證明了在距今10億年(晚亞馬遜紀時期)以來,著陸區存在過大量液態水活動。 結合相機影像和火星車移動車轍等信息,發現著陸區土壤具有較強承壓強度且摩擦參數較低,存在與水活動相關並經歷風沙磨蝕的特徵。 這些新成果,揭示了火星風沙與水活動對地質演化和環境變化的影響,為火星烏托邦平原曾經存在海洋的猜想提供了有力的支撐,豐富了人類對火星地質演化和環境變化的科學認知。 有關成果已在《Nature Astronomy》《Nature Geoscience》《Science Advances》《中國科學》等國內外權威學術期刊發表。 此外,科學研究團隊還利用天問一號探測數據,在火星表面岩石密度與地表侵蝕程度的關係、近火空間環境中離子與中性粒子分佈情況,以及火星重力場等方面,獲得了一批優秀的科學成果。 目前,天問一號環繞器繼續在遙感使命軌道開展科學探測,持續積累一手科學數據,為人類深入認知火星作出中國貢獻。(完) 【編輯:凌玉辉】

|

視頻更 多

首張黑洞照片的背後 有一位從香港走出的天文學家

【通說環球】關稅戰打不下去了?美國急邀中國談判 雙方能否達成共識?

廉政公署展覽廳“科技感十足” 廉政專員:打造成香港獨特的文化景點

2025長洲飘色巡游看呆外國遊客!哪吒成最熱門角色

2025“包山王”“包山后”誕生!三度封后的“包山后”竟也會被對手“迷惑”險失誤?

享年107歲 台灣統派精神領袖許歷農離世

【通講壇】“胡連會”20年 兩岸還有和平的未來嗎?

來論更 多評論更 多

論壇更 多 |