香港故事|舊病理檢驗所改建博物館 19世紀太平山區的故事香港新聞網6月23日電 位處香港上環一帶的太平山街區,向來予人一種悠然隔世的寧靜之感,實在難以想像它在一個世紀前曾經是個被鼠疫蹂躪、烏煙瘴氣的疫情重災區。聳立於半山堅巷,前身為“細菌學檢驗所”的香港醫學博物館為法定古蹟,屹立該地近120年,除了是座“活歷史”見證了整段變遷外,至今還擔當着承傳本地醫學文化的重任,將歷史教訓與公共衛生課題揉合於公眾眼前。經歷過新冠肺炎疫情,探遊這個力抗傳染病的起點,相信會為參觀者帶來不一樣的感悟。 【延伸閱讀】

位於半山堅巷的舊病理學院(又稱“舊病理檢驗所”),是香港首間專為公共衞生和醫學化驗而設的檢驗所。(圖片來源:英國國家檔案館)

這座古蹟如今成為香港醫學博物館。(香港中通社記者 黃璇攝) 提起香港近代重大醫療事件,新冠肺炎與2003年爆發的“沙士”必定令大眾猶有餘悸。但若要數本地史上首場較嚴重疫症,就不得不說於1894年爆發、擾攘近30年和死亡人數多達2萬人的鼠疫。而香港醫學博物館——這座處於半山的紅磚古蹟,正正就與這群不請自來的“過街老鼠”有莫大淵源。 位於半山堅巷的舊病理學院(又稱“舊病理檢驗所”),原名為“細菌學檢驗所”,於1906年啟用,是香港首間專為公共衞生和醫學化驗而設的檢驗所。 19世紀末,香港的細菌學研究仍十分落後。直至1906年,因應控制鼠疫和其他傳染病之需才在堅巷現址設立永久檢驗所。二次大戰後,細菌學檢驗所因服務範圍擴大而易名為“病理檢驗所”。1960年,檢驗所總部遷往新址,位於堅巷的大樓便易名為“舊病理檢驗所”,並繼續用於研製疫苗,直至1970年代為止。其後大樓由衞生署用作醫療用品倉庫,1996年香港醫學博物館在該址成立。 回顧英治時期歷史,政府將堅道以上的地方劃分予洋人居住,至於居於中區的華人則需遷往堅道以下的太平山區,所及街道包括:太平山街、必列者士街、樓梯街、四方街等,還有幾條現今已消失的街道,例如太平里、央樂里、剦皮巷等。

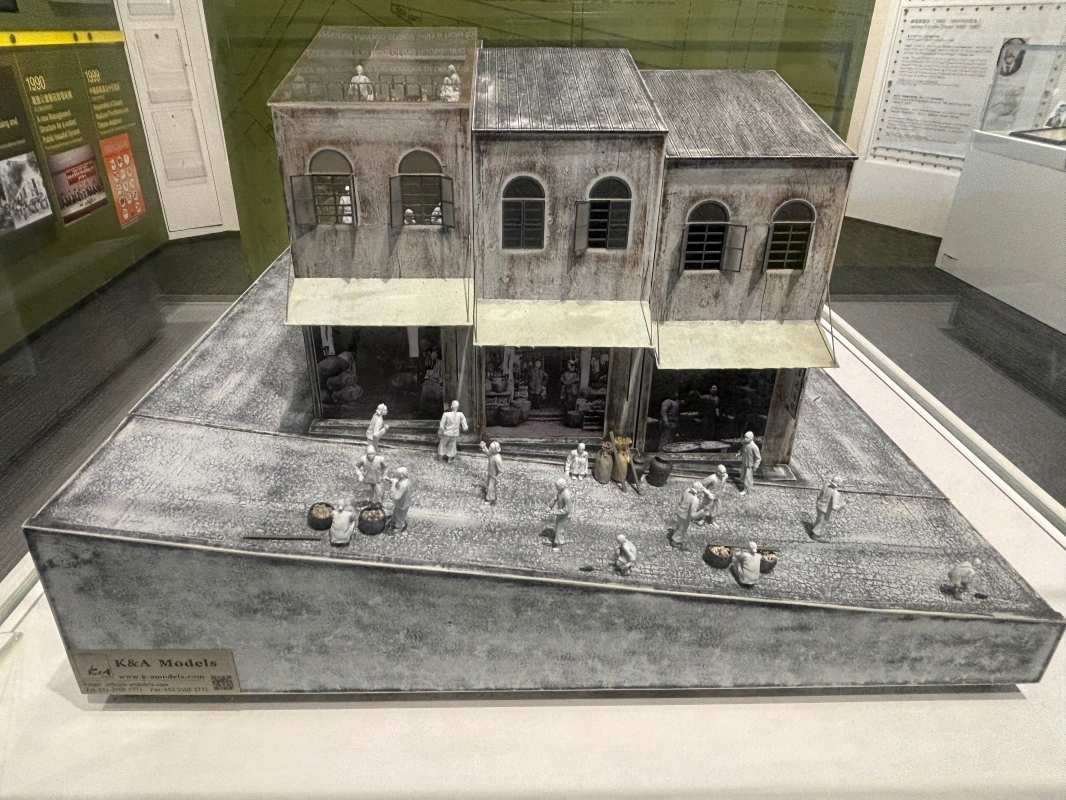

香港醫學博物館在館中所展出的唐樓模型,指出當時的建築設計為何令太平山區成為日後疫情肆虐之地。(香港中通社記者 黃璇攝) 當時華人所住一帶的樓房都被稱為“苦力館”(又名“咕喱館”),一層至少擠進五六十人。香港醫學博物館在館中所展出的唐樓模型,指出當時的建築設計為何令太平山區成為日後疫情肆虐之地,由於屋與屋之間幾乎沒有通風設施及窗戶,樓宇都以“背靠背”式的緊密排列。加上人畜共住,單位又欠缺妥善去水設備,惡劣的衛生及居住環境根本不宜居住,因而導致疫情更加嚴重。自鼠疫後也令往後的建築條例有所改變,政府限制每幢樓宇的窗戶數目及面積,樓宇之間亦需設有後巷分隔,讓空氣對流。

上層的“舊病理檢驗室”保留1906年檢驗所啟用時的陳設。(香港中通社記者 黃璇攝)

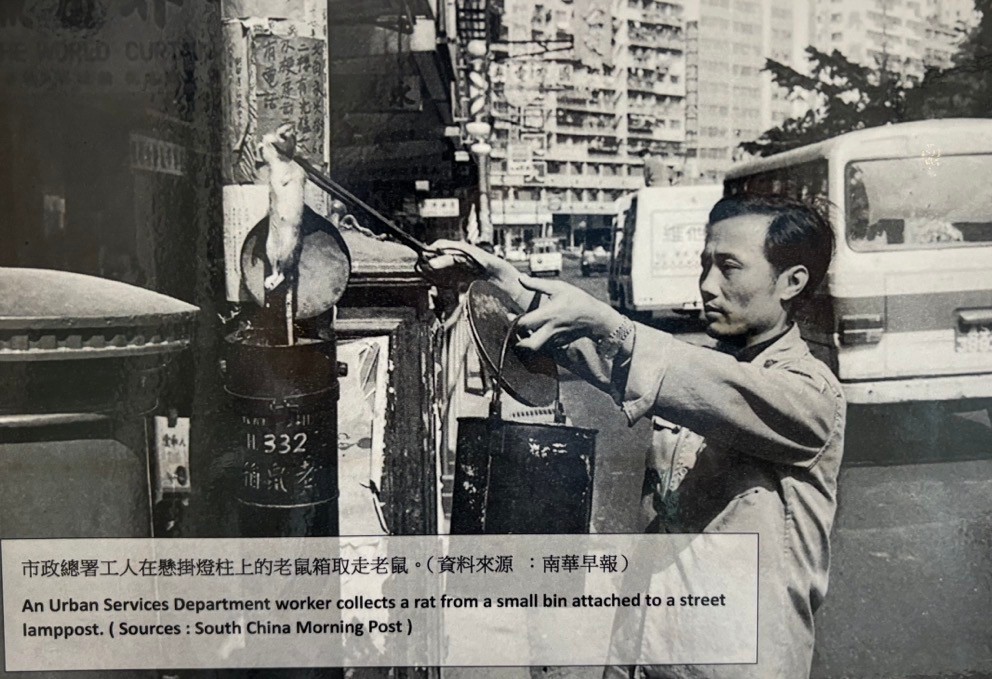

市政總署工人在懸掛燈柱上的老鼠箱取走老鼠。(資料來源:南華早報) 以紅磚建成的大樓具愛德華式建築風格,樓高兩層,另設一層地庫。拱廊、露台和雙層瓦頂是西式建築適應亞熱帶氣候的例子。屋頂上的女兒牆飾有荷蘭式山牆,並配以方尖塔形的頂飾,在香港甚為罕見。這座大樓於1990年列為古蹟。 大樓內還有不少當時使用的工具和教學用品,例如用作運送工具的舊式升降機、中醫常見的百子櫃、用於研磨較大量植物藥材的研船等。上層的“舊病理檢驗室”保留1906年檢驗所啟用時的陳設,例如壁爐及實驗室長枱等。當中展示檢驗所的工作,包括監控鼠疫、水質檢驗,以及製造疫苗等工作。右圖為實驗室門外的貨物升降機,需以人力拉動,用作運送培養基及消毒儀器等用具至各化驗室。

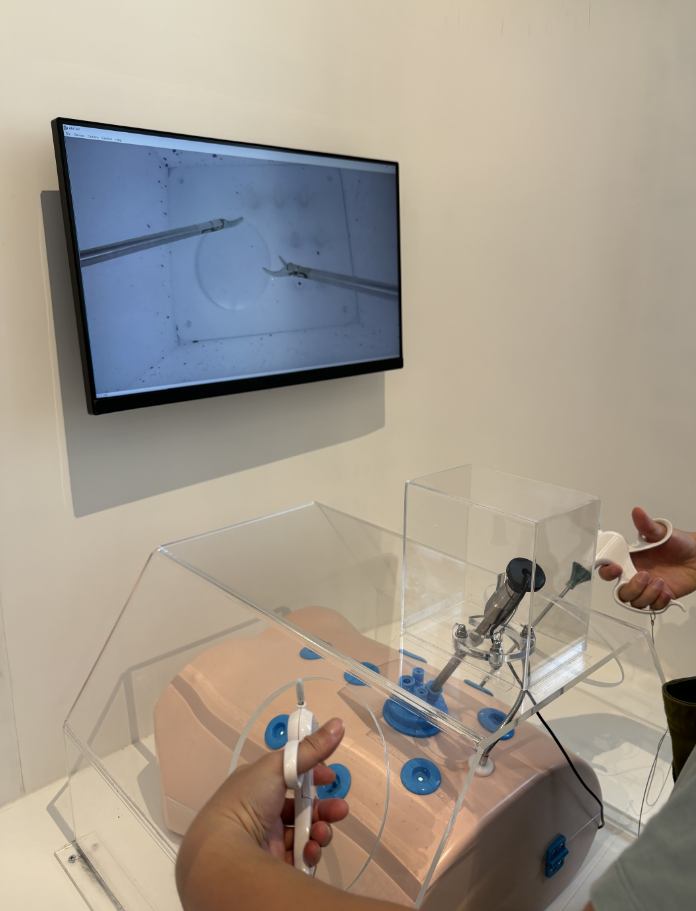

參觀者可在此進行“微創手術體驗”。(香港中通社記者 黃璇攝)

博物館內展示諸多今昔醫療器具。(香港中通社記者 黃璇攝) 香港醫學博物館自開館以來一直希望向市民大眾宣傳公共衛生知識,而於爆發“沙士”後,館方特意開設“沙士口述歷史檔案精選”展覽,除了介紹“世紀疫症”的始末、醫學界如何尋找病毒源頭,更邀請來自不同界別的人士口述歷史,以第一身角度親述當時在崗位上如何面對疫情。

博物館門前的中草藥園“天欣園”種滿過百種珍貴藥用植物。(香港中通社記者 黃璇攝)

博物館還籌劃了一條“太平山醫學史蹟徑”。(香港中通社記者 黃璇攝) 【編輯:黃璇】

|